Bintang di Puncak Bukit Fianarantsoa

Perjalanan Seorang Seminaris Menuju Iman

Di ketinggian 1.200 meter, Fianarantsoa terasa dingin dengan udara yang menusuk kulit seperti jarum es. Namun, di Seminari Interdiosesan Andohalo, kehangatan doa masih mengalir dalam jiwa-jiwa yang mencari makna hidup. Di sini, seorang pemuda bernama Solofonirina, berusia 22 tahun, berdiri di balkon kayu yang retak, memandang ribuan lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh ke savana. Di kejauhan, suara lonceng Basilika Notre Dame de la Salette berdentang tujuh kali, tanda Misa Vesper akan dimulai.

Dulu, Fianarantsoa hanyalah nama dalam cerita nenek: "Kota di atas awan, tempat para misionera Prancis mengajarkan iman dengan darah dan air mata." Kini, ia berdiri di sini, mengenakan jubah hitam seminarista, tangan gemetar memegang Buku Nyanyian Rohani yang kertasnya sudah kusam. Ia datang untuk menjadi imam, tapi malam ini, keraguan menggerogoti hatinya seperti angin malam yang menyusup lewat celah jendela.

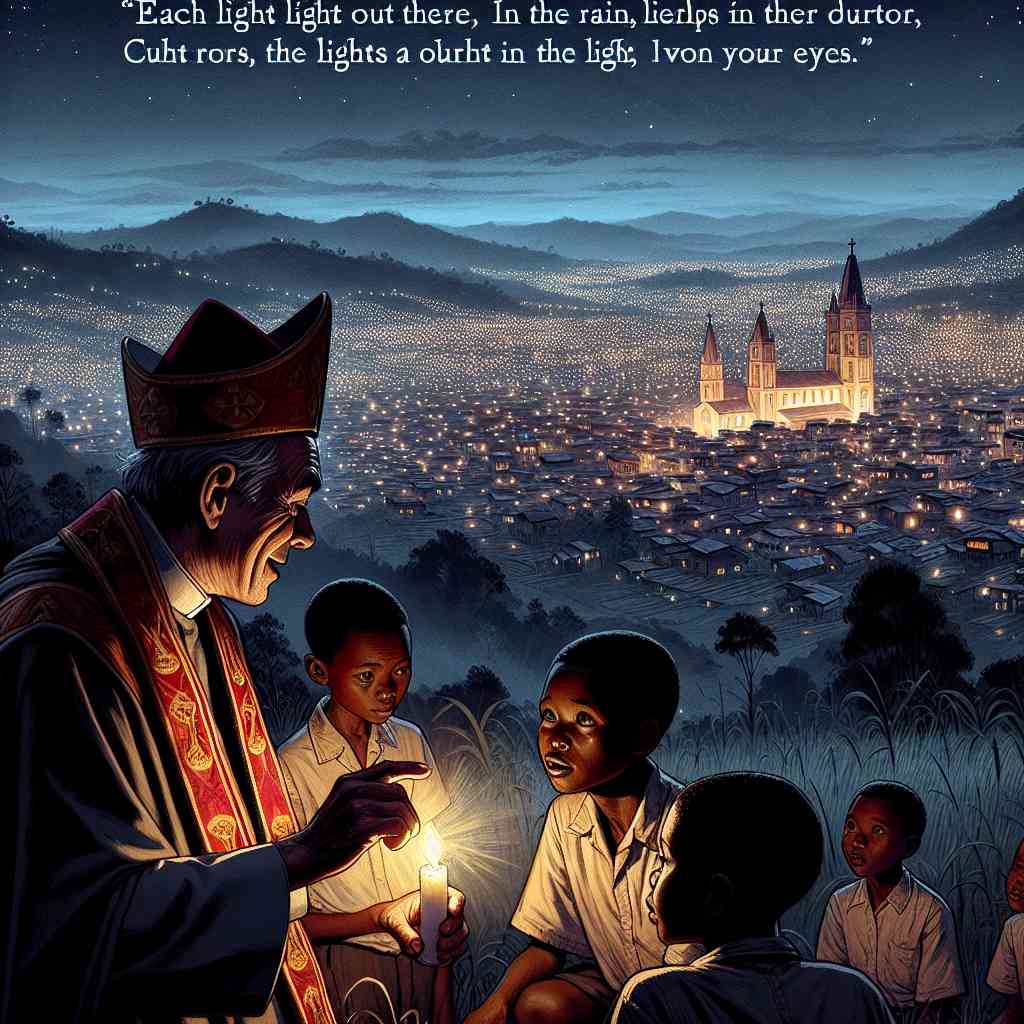

Suara itu membuatnya menoleh. Pre Rivo, imam tua berusia 65 tahun dengan wajah berkerut seperti kulit pohon baobab, berdiri di ambang pintu, tangannya memegang lilin minyak yang berkedip. Ia adalah satu-satunya imam Betsleo yang tersisa di seminari ini, yang lainnya Prancis atau Spanyol, dan ia selalu mengatakan: "Tuhan memanggilmu bukan karena kesempurnaanmu, tapi karena kerinduan-Mu pada-Nya."

"Pre... aku takut," bisiknya, suaranya hampir tertelan desau angin. "Bagaimana mungkin aku mengajar orang lain tentang Tuhan, sementara aku sendiri tak mengerti mengapa Ia memilihku?"

Pre Rivo tersenyum, lalu mengajaknya naik ke Bukit Madiova, tempat para seminaris biasa berdoa sebelum tidur. Jalan setapak berbatu licin oleh embun, tapi ia berjalan mantap, tongkat kayunya mengetuk tanah seperti irama hira gasy. Saat mereka sampai di puncak, Fianarantsoa terbentang di bawah: lampu-lampu kota menyala seperti sungai emas di antara bukit-bukit, di kejauhan terdengar nyanyian misa dari gereja-gereja kecil, dan di langit, bintang-bintang bersinar lebih terang daripada di desaku.

"Lihatlah," kata Pre Rivo, tangannya menunjuk ke kota. "Setiap lampu itu adalah jiwa. Ada yang redup karena kesedihan, ada yang hampir padam karena dosa, ada pula yang berkilau seperti permata karena iman. Tugasmu bukan membuat mereka sempurna, tapi menjadi penerang jalan."

Aku terdiam. Di bawah, seorang ibu berjalan pulang dari pasar, membawa keranjang anyaman di kepala, sementara seorang nelayan muda duduk di teras rumah, memetik gitar sambil bernyanyi hira malagasy. Di sini, di kota yang lahir dari misi Katolik abad ke-19, iman tak pernah kaku seperti kitab suci, ia hidup dalam setiap langkah, setiap lagu, setiap tetes keringat.

"Dulu, saat Prancis datang, mereka membawa salib dan senapan," lanjut Pre Rivo, suaranya berat. "Tapi leluhur kita mengajarkan: 'Salib harus tumbuh dari tanah, bukan ditancapkan dari langit.' Maka kami menyatukan razana (roh leluhur) dengan Fanekem-pinoana. Di sini, fihavanana (persaudaraan) adalah doa terindah."

Malam itu, saat Misa Vesper dimulai, aku berdiri di barisan terdepan, suaraku menggema bersama 50 seminaris dari 12 diosesis berbeda. Ada yang dari pantai barat yang berbicara dengan aksen Sakalava, ada yang dari dataran timur yang masih membawa aroma ravina di rambutnya. Kami berbeda, tapi dalam nyanyian 'Ave Maria', kami satu.

Di tengah doa, lampu seminari tiba-tiba padam, listrik kota mati, seperti biasa. Tapi tak ada yang berhenti. Seminaris di sebelahku, Jean, mengeluarkan lilin dari saku jubahnya. "Ini dari desaku di Toliara," bisiknya. "Di sana, kami berdoa dalam gelap agar lebih dekat pada Tuhan."

Perlahan, lilin demi lilin menyala, hingga aula kecil itu berubah menjadi lautan cahaya. Di kejauhan, lampu kota Fianarantsoa mulai menyala kembali, seakan menjawab doa kami.

Sekarang, aku kembali ke Fianarantsoa sebagai imam paroki. Seminari Andohalo kini lebih modern, dengan listrik yang tak pernah padam dan Wi-Fi di setiap kamar. Tapi malam ini, aku mengajak para seminaris muda ke Bukit Madiova, persis seperti yang Pre Rivo lakukan dulu.

"Lihatlah kota ini," kataku, menunjuk ke ribuan lampu yang berkedip. "Setiap kilau adalah jiwa yang menunggu. Bukan hanya di gereja, tapi di pasar, di sawah, di atas bukit ini."

Seorang seminaris bertanya, "Tuan Imam, apa yang harus kami lakukan saat ragu?"

Aku tersenyum, mengeluarkan lilin dari saku, sisa dari Misa Vesper 28 tahun lalu. "Berdoalah dalam gelap. Karena di sana, kau akan melihat: bintang tak pernah mati. Ia hanya menunggu kita membuka mata."

Angin malam berhembus, membawa aroma eucalyptus dan nyanyian gereja dari kejauhan. Di Fianarantsoa, kota yang lahir dari bukit dan iman, cahaya selalu menang atas kegelapan.